こんにちは、DIY節約ストイッカーです。

今回はハイブリッドカーでのバッテリー上がり時の対処、つまりジャンプスターターやブースターケーブルの使用方法を説明します。

「朝イチで“READY”が点かない…」

ハイブリッド車(HV)あるあるのひとつが、補機バッテリー上がり。モーターを回す巨大な駆動用バッテリーは生きていても、補機がヘタるとECUが起動できず、結果としてクルマは無反応になります。

ガソリン車と同じようにジャンプスターターやブースターケーブルで始動しようとしたところ、補器バッテリーが見当たらない、なんてことがあります。

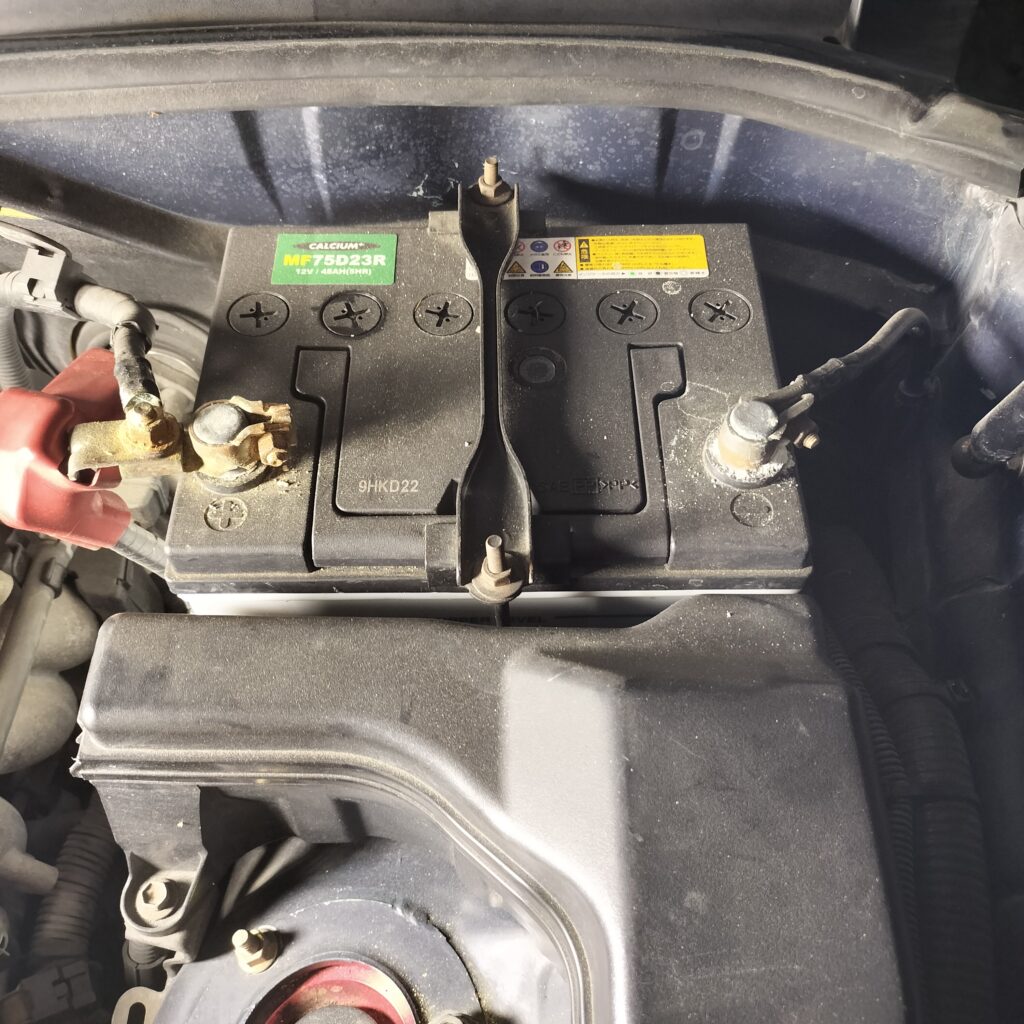

※エンジンルーム内に補器バッテリーがあるハイブリッドカーもあります、これは車によりますが補器バッテリーを見つけられたらガソリン車と同じでOKです。

※ジャンプスターターの利用手順はこちらの記事どうぞ、商品レビューと使い方を紹介しています。

■補器バッテリーとは以下画像です、よく見るやつですね。

でも大丈夫です。使うのはふつうの12Vジャンプスターター(またはブースターケーブル)。ただしつなぐ位置や手順がガソリン車と少し違うのがミソ。この記事では、その“ちょい違い”をスッキリ解説。最後におすすめのジャンプスターター3機種も紹介します(Arteck/Biuble/NOCO)。

ハイブリッドカーではジャンプスターターやブースターケーブルの使用方法が違う!?使用方法を解説

まず大前提

- 始動するのはエンジンではなく、ECUを起動してREAD電源を入れるイメージ。

- 使うのは12V系統だけ。高電圧(オレンジ色)の配線・コネクタ・サービスプラグには絶対に触れない。

- 取扱説明書のジャンプスタート用端子(エンジンルーム内のヒューズボックス内など)を優先使用。車種によっては補機バッテリーがラゲッジ内にあるので、前方の指定端子で作業できるよう配慮されています。

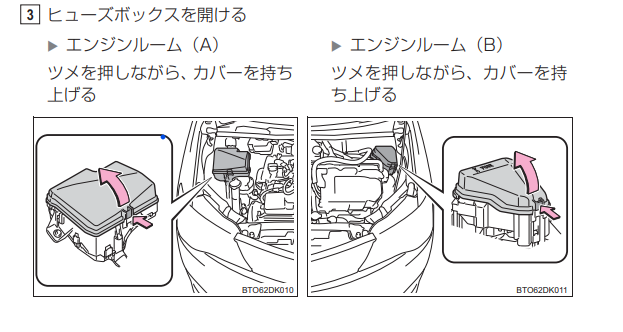

車種によりバッテリーがエンジンルーム内にありガソリン車と同様に作業できるケースもあります。トヨタ系のハイブリッドカーはエンジンルームには補器バッテリーを置かないケースがあります。その場合、ヒューズボックス内にジャンプスターターやブースターケーブルをつなぐ用のプラス端子が存在することが多いです。

■ヒューズボックスの外観と位置

トヨタの説明書から抜粋ですが、外観と位置は基本普通の車なら似たり寄ったりです

出典:トヨタ公式サイト

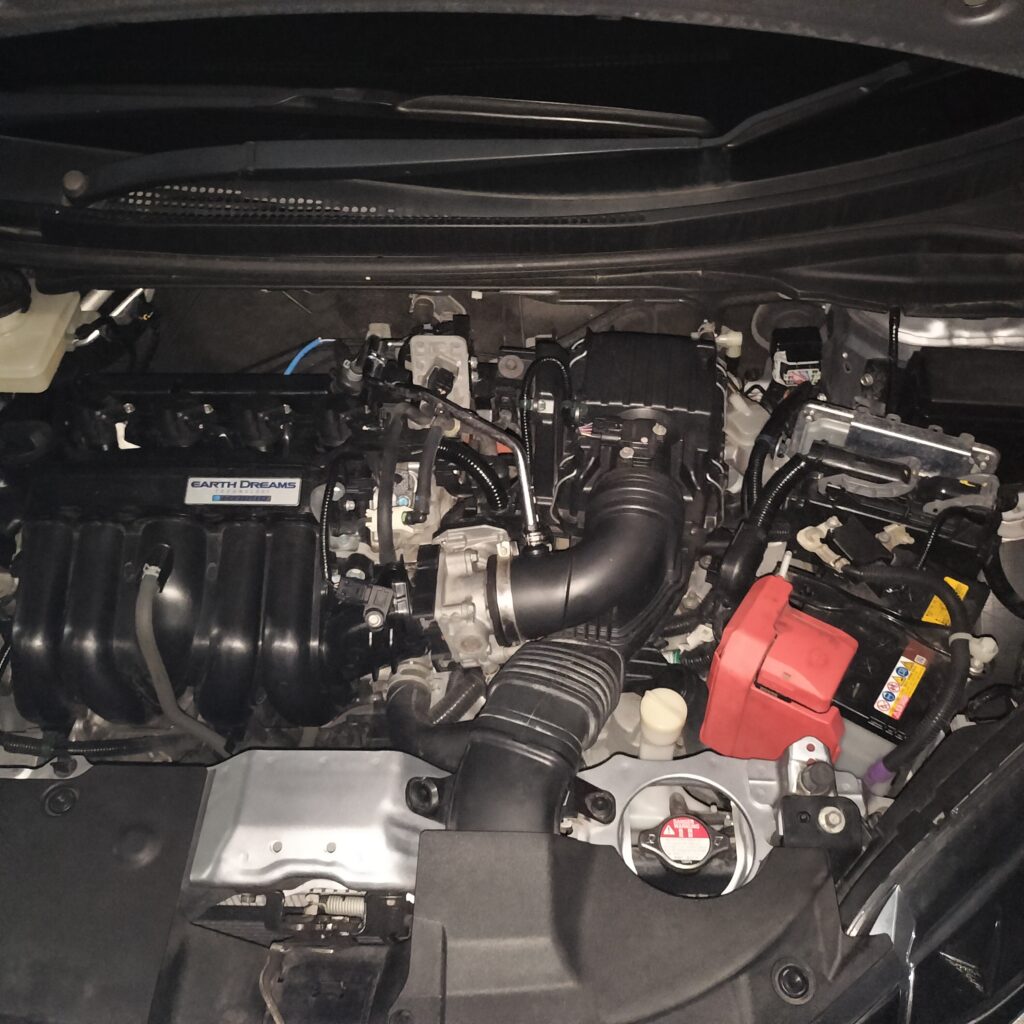

■ハイブリッドカーでも補器バッテリーがエンジンルーム内にある例

シャトルハイブリッド(ホンダ)です。右部の赤いカバーついてるのが補器バッテリーですね

この場合はガソリン車と同じです。

用語の整理

- 補機(12V)バッテリー:ECU・ライト・ドアロックなど低電圧機器を動かす。これが上がるとエンジンスタートのボタン押しても車は“無反応”に。

- 駆動(高電圧)バッテリー:モーター走行用。通常、ジャンプ作業では触りません。というか後部座席の下とかにある大型、高電圧のバッテリーなので意図的に探さないと多分見つけられませんので安心を。

- ジャンプスターター:バッテリー上がり対処用のモバイルバッテリーみたいなやつ

- ブースターケーブル:バッテリー上がり車を、もう1台別の車を使用して再スタートさせるためのケーブル

ジャンプスターター(単独)での手順(汎用例)

- 電源OFF・全アクセサリOFF、シフトP(パーキング)、サイドブレーキ。

- 取説に従い**“ジャンプスタート指定端子(+)”と“指定アースポイント(-)”**を確認。

→エンジンルーム内に補器バッテリーなかったら大体ヒューズボックスにプラス端子ある - 赤クランプ→指定のプラス端子、黒クランプ→指定アース(車体の金属部)

- ジャンプスターター電源を入れ、取説の指示どおり待機(一部モデルはブーストボタンあり)。

- ブレーキを踏み、POWERボタンを押して“READY”点灯を確認。

- 点灯したら数分アイドリング相当のREADY維持(充電)。

- 黒→赤の順でクランプを外す。

ポイント:クランキング音がしないのがハイブリッドの普通。READYが付けばOK。付かないときは極性・クランプ位置・スターターの保護モードを再確認。

ブースターケーブル(救援車あり)での手順(汎用例)

- 救援車は12Vの正常車を使用。エンジンは一旦停止。

- 赤→赤(救援車+ to 故障車の指定+端子)、黒→救援車の-、もう一方の黒→故障車の指定アース。

- 救援車をアイドリング、数分充電してから故障車をREADYに。

- 外す順は接続の逆順(黒アース→黒救援車→赤故障車→赤救援車)。

※ハイブリッドカーは、助けてもらう側になる分には問題ないが、助ける側にはなれない可能性ありますその時は自分のジャンプスターターを使わせてあげましょう。

アース位置は取説推奨の金属ポイントへ。12V補機の真マイナス端子は避ける指示がある車種もあるため、必ず車種別の取説を確認。

よくあるNG

- オレンジ色の高電圧系に触れる/分解する

- 極性(+/-)を逆につなぐ

- 指定端子を使わず適当なボディにクランプ

- 救援したHVを逆に“救援車として”使う(取説NGの車種が多い)

なぜハイブリッドカーでは違うのか(ガソリン車との違い)

駆動バッテリーと補機バッテリーの役割差

- ガソリン車:補器バッテリーでスターターモーターを回す=大電流の“物理クランキング”。

- ハイブリッド車:エンジン始動は駆動バッテリー(高電圧)→モーターでクランキング。補機はECU起動・リレー投入・各制御の“目覚まし役”。

- だから、HVで上がると問題なのは多くが補機。ここに外部から12Vを一時供給してREADYに入れれば、高電圧バッテリーがモーターを回して起動してくれます。

つなぐ位置が“指示どおり”でないと危ない理由

- HVは高電圧系と低電圧系が明確に分離。

- 誤った端子やボディ点を選ぶとECU・センサーの保護設計を外れる可能性。

- そのためメーカー指定のジャンプ端子/アースポイントが設けられており、そこを使う前提で保護回路や導通経路が設計されています。

結論

- やること自体はガソリン車と同じく“補器バッテリーを助ける”だけ。

- ただし車種別の指定端子を守る・READYの確認という“ハイブリッド流の合格判定”がポイント。

- HV専用ジャンプスターターは基本不要。ガソリン車と同じジャンプスターターでOKです(選び方は後述)。

おすすめのジャンプスターター3選(HV専用品は不要。信頼性&携帯性重視)

選定の考え方:12V/ピーク電流の明記、USB出力=モバイル電源兼用、サイズ・重量、実績。HVでも特別な仕様は不要なので、一般的に評価が安定している製品から用途別にチョイス。

1) Arteck(アーテック) 800Aクラス

- 目安性能:800Aピーク/8,000〜18,000mAh帯(モデル差あり)

- 使い勝手:コンパクトで携帯性重視。スマホのモバイルバッテリーとしても使いやすい。

- 使い勝手:LEDライト/USB QC3.0等の付帯機能を備えるモデルが多く、非常用ライト+モバ電としてマルチ用途。

- 想定シーン:日常携行/軽〜中排気量ユーザーへ。

- 参考スペック(例):800Aピーク、8,000mAh、12V対応(Amazon製品情報)。 Amazon

2) BIUBLE(ビウブル) 1000Aクラス

- 目安性能:1000Aピーク/約12,800mAh帯。メーカー表示ではガソリン7.0L/ディーゼル5.5Lまでを謳うページが多い。

- 使い勝手:LEDライト/USB QC3.0等の付帯機能を備えるモデルが多く、非常用ライト+モバ電としてマルチ用途。

- 少々サイズでかい

- 想定シーン:家族の車をまとめて面倒見る/夜間作業が多い人に。

- 参考スペック(例):1000Aピーク、12,800mAh、12V車対応(販売ページ記載)。

3) NOCO Boost Plus GB40(信頼の定番)

- 目安性能:1000Aピーク/12V鉛バッテリー用/約24Whリチウム内蔵。メーカーいわく**“1回の満充電で最大20回のジャンプ”**。

- 使い勝手:保護回路・筐体の堅牢さで定評。世界的にユーザーが多く、サポート情報が豊富。

- 想定シーン:1台を長く使いたい/作業頻度高めの人に。

- 公式スペック・サポート:1000A、12V、24Wh、USB入出力仕様、使い方ガイド。

使い分けの目安(ざっくり)

- 携帯性最優先:Arteck

- コスパ重視:BIUBLE

- 堅牢・サポート重視:NOCO GB40

いずれもHV“専用”ではなく汎用の12Vジャンプスターター。HVでも特別仕様は不要、ここがコスパのポイント。

よくあるQ&A

Q. HVでジャンプしたあと、すぐ走ってOK?

A. READYが付いたら数分維持し、走行で充電。ただし補機が劣化している場合は早めの交換が安全。

Q. HVで他車を救援していい?

A. 取説NGの車種が多い。高電圧系統と絡みリスクがあるため、基本はやらない。

Q. ブースターケーブルだけでもOK?

A. 可能。ただし救援車の手配が必要で手間。携帯ジャンプスターターは1台積んでおくと時間もロードサービス代も節約。

まとめ

- やることはガソリン車と同じく“12Vを助ける”だけ。ただしつなぐ位置(指定端子・アース)とREADY判定がハイブリッド流。

- HV専用ジャンプスターターは不要。汎用12V機でOK。

- 普段から取説で端子位置を把握し、モバ電にもなるコンパクト機をグローブボックス常駐。これが“慌てない”最短ルートです。

コメント